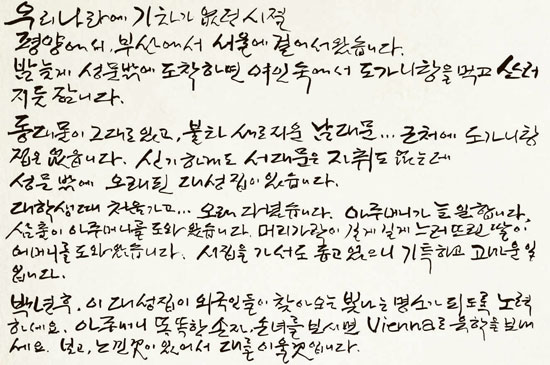

대성집의 오랜 단골인 원로 화가 김동선(82)씨가 그린 옛터의 대성집 모습. 그는 60년 전 국밥집에 대한 추억이 담긴 글(아래 사진)과 그림을 이 집에 선물했다.

대성집의 오랜 단골인 원로 화가 김동선(82)씨가 그린 옛터의 대성집 모습. 그는 60년 전 국밥집에 대한 추억이 담긴 글(아래 사진)과 그림을 이 집에 선물했다.지난 4월 26일 서울 종로구 교북동 대성집. 세 명의 노신사가 도가니탕에 밥을 말아 소주 한 병을 나눠 마시고 있었다. “세월호 때문에 슬픈 세월이니 건배는 하지 말자”며 금세 자리에서 일어났다. 그러곤 가게 구석구석을 바라보며 젊은 시절 얘기를 했다.

안용모(76·서울 노원구)씨는 어느새 50년 전으로 가 있었다. “처음 국밥을 먹은 게 1960 몇년이었는데. 고교 졸업하고 군까지 제대한 후 공무원시험을 봐서 건설부에 들어갔지. 왕십리 한영고를 졸업했으니 그리 멀리 온 건 아니야. 직장 선배들이 여길 데려왔지. 이 집 주인이 그땐 젊은 아가씨였는데.”

노원구에서 함께 온 노신사들이 받아쳤다. “형님이랑 여기 온 게 나는 처음이오(정성철·71).” 정씨 역시 건설부 공무원이었다. 막내인 이화호(69)씨가 노원에서 여기까지 찾아온 이유를 얘기했다. “노인네들을 위한 청춘극장(서대문역 인근)에 왔어. 2000원이면 보니까. 여기가 다 헐리고 아파트 들어선다고 해서, 대성집은 어떻게 됐나 싶어 왔어. 오늘이 여기서 마지막 장사라고? 아이고 잘 왔네.”

대성집 주인 이춘희(66)씨는 전라도 남원 사람이다. 20세이던 68년 서울에 올라와 이 집에서 잡일을 시작했다. 손바닥만 한 초가집 같은 가게였다. 무악재 나무꾼, 물지게꾼, 팥죽장수들이 국밥을 사먹는 집이었다. “그땐 영천시장은 그냥 개천이었고, 비가 오면 가마떼기(가마니)를 깔지 않으면 걸어댕길 수도 없었어. 그래도 법원이랑 MBC가 있어서 유명한 사람이 많았지. 김희갑(93년 작고)씨는 여기 단골이었고.”

이 집에 대한 가장 오래된 기억을 가진 이는 원로화가 김동선(82)씨다. 대성집엔 맛집에서 으레 볼 수 있는 유명인의 사인이나 TV출연 사진이 전혀 없다. 화가 김씨의 글과 스케치가 들어간 액자 하나가 벽에 붙어 있을 뿐이다. 김씨는 이렇게 대성집을 기억했다. “(전쟁 통에) 평양에서, 부산에서 서울에 걸어왔습니다. 신기하게도 서대문은 자취도 없는데, 성문 밖에 오래된 대성집이 있습니다. 대학생 때 처음 가고, 오래 다녔습니다. 백 년 후, 이 대성집이 외국인들이 찾아오는 빛나는 명소가 되도록 노력하세요.”

4월 26일 서울 종로구 교북동 옛터에서 마지막으로 도가니탕을 팔고 있는 대성집. 식당 주변 가림막이 철거가 임박했음을 보여준다. 아래 사진은 주인 이춘희씨가 옛 식당 카운터에서 손님을 맞는 모습.

4월 26일 서울 종로구 교북동 옛터에서 마지막으로 도가니탕을 팔고 있는 대성집. 식당 주변 가림막이 철거가 임박했음을 보여준다. 아래 사진은 주인 이춘희씨가 옛 식당 카운터에서 손님을 맞는 모습.겉모습은 바뀌었지만 맛을 기억하는 사람들은 여전했다. 손님 이재창(48)씨는 이마의 땀을 닦으며 말했다. “내가 84학번인데요, 대학 들어와서 선배 따라 처음 왔었죠. 연애할 땐 집사람 데리고 왔고, 지금은 애들도 와요. 다들 좋아해서 이젠 나 없이도 와요.”

도가니탕 한 그릇은 9000원. 15년 전 값이 7000원이었으니 더디 올린 셈이다. 셋이 와서 소주 한 병을 시켜도 3만원을 넘으면 안 될 거 같아 가격을 올리지 않고 있다고, 그래도 많이 팔아서 이문이 많이 남는다고 했다.

글=강인식 기자, 사진=김성룡 기자

옛터 떠난 또 다른 맛집들

김구 선생 단골집 ‘청진옥’, 고층빌딩 1층에 새 간판

옛터를 옮긴 오래된 맛집은 서울 종로 청진동 일대에 특히 많다. 2000년대 들어 도심 노른자위 땅이 본격적으로 재개발됐기 때문이다. 청진동 국밥 골목, 무교동 낙지 골목, 피맛골의 대폿집은 2008년을 전후로 사라졌다. 지금 그곳에 르메이에르·GS건설 본사 등 마천루가 들어섰고, 지하엔 거대한 아케이드가 형성됐다. 그곳엔 별의별 최신 레스토랑이 다 있다.

옛모습이 사라졌어도 사람들이 저녁이면 광화문 교보빌딩 뒤편으로 몰려드는 건, 그때 그대로의 맛이 있기 때문이다. 1937년부터 77년간 선지해장국을 만들어 온 청진옥도 국밥 골목을 떠나 2009년 르메이에르로 자리를 옮겼다. 3대째 가업을 이어 오고 있는 최준용 대표는 최근 서울시와 면담에서 “1930년대 할아버지가 상호도 없는 국밥집을 열었다. 이후 입소문이 퍼져 김구 선생과 윤보선 전 대통령의 단골집으로까지 알려지게 됐다”며 “추억과 향수를 느끼게 하는 오래된 한식당이 재개발로 사업장을 철거·이전하는 일이 되풀이되지 않았으면 한다”고 말했다.

재개발로 맛집이 줄줄이 옛터를 옮기는 가운데 뒤늦게 종로구는 해장국 골목과 피맛길의 옛 정취를 느낄 수 있는 종로역사공원을 조성한다고 최근 발표했다.